Nuovi spazi museali e nuovi spazi polifunzionali

Nella miniera di Abbadia San Salvatore il lavoro richiedeva una serie di attività collaterali necessarie alla produzione e questi compiti erano svolti nelle officine elettriche, meccaniche e nella falegnameria. Gli operai che vi lavoravano rispettavano gli stessi orari dei minatori, erano controllati da un caporale a sua volta dipendente da un caposervizio. Nel processo produttivo erano fondamentali anche la gestione della acque, lo smaltimento delle scorie, la produzione di cinabro in polvere e la bidistillazione del mercurio.

L’OFFICINA MECCANICA

All’inizio del ‘900 subito dopo l’apertura della miniera nella officina si riparavano gli attrezzi che venivano utilizzati per la escavazione di gallerie e pozzi, si riparavano i vagoni e si procedeva alle manutenzioni dei ventilatori che garantivano l’areazione all’interno del sottosuolo. Si gestivano le pompe per l’estrazione della acque dal sotterraneo e dell’impianto idroelettrico dei forni. Esistevano sempre due officine una grande per i lavori più importanti e una piccola ubicata nei pressi della galleria 22 necessaria alle richieste dei cantieri in sotterraneo. A partire dagli anni ’50 con la meccanizzazione dello stabilimento il lavoro nelle officine meccaniche divenne sempre più importate. Vi lavoravano circa 40 operai e nell’ officina meccanica oltre a svolgere i lavori di manutenzione si realizzavano anche attrezzature e impianti per la miniera In questo reparto esistevano dei veri specialisti preparati per l’utilizzo di macchinari, impianti più sofisticati e interventi nei pozzi di estrazione altamente meccanizzati e delicati.

L’OFFICINA ELETTRICA

L’energia elettrica nella struttura tecnico produttiva della miniera serviva a garantire l’areazione delle gallerie (ventilatori), per l’estrazione delle acque per mezzo delle pompe, per illuminare lo stabilimento metallurgico e per alimentare i motori degli argani e dei compressori. Nell’officina nei primi tempi si eseguivano lavori di manutenzione del materiale elettrico quali lampade, prese di interruttori, parafulmini, ecc. In seguito si gestirono le centrali elettriche, quella della Turbina del 1906 l’altra a Voltolino nei primi anni ’30, che fornirono energia elettrica anche al paese e non solo alla miniera, ma anche, con la costruzione di linee elettriche, alle altre miniera che nel primo Novecento acquistò la Società mineraria Monte Amiata .Le centrali venivano alimentate con una tubazione forzata che raccoglieva le acque del paese e quella prelevata dai laghetti costruiti nei primi del Novecento dai tedeschi. Nei primissimi anni della miniera di Abbadia i tedeschi avevano impiantato una piccola centralina idroelettrica in località San Giovanni nei pressi dei primi edifici minerari e per le necessità di alcuni impianti nella zona della 22 anche delle macchine a vapore. Intorno al 1960 nell’officina elettrica lavoravano circa 60 qualificati operai.

GLI ANNI ’20 DEL XX SECOLO

La prima officina meccanica e officina elettrica erano ubicate negli edifici nei pressi della Torre dell’Orologio che, nella parte attualmente destinata a museo documentale costituiva gli uffici della miniera. Sul retro della Torre dell’Orologio continuava come unico blocco architettonico la struttura edilizia che conteneva i forni Cermak Spirek. La facciata della Torre dell’Orologio è una porzione significativa dei prospetti in stile neoromanico che caratterizzarono sull’Amiata le strutture edilizie dei forni Cermak Spirek. Intorno al 1915 l’officina elettrica fu spostata più a monte e lì è rimasta fino alla chiusura della miniera. Anche l’officina meccanica negli anni Trenta fu resa più grande e realizzata dove attualmente è il museo multimediale. Alla fine degli anni ’70 del XX secolo fu realizzata l’ultima e più grande officina meccanica più vicina alla zona della 22 e quasi contigua all’officina elettrica, una struttura semplice a forma di capannone con copertura curva e tamponamenti esterni a blocchi di tufo.

I resti dell’edificio della centrale termoelettrica realizzata negli anni Venti del XX secolo, probabilmente su disegno di Gianguido Bossi, poi destinata a falegnameria e negli ultimi anni dell’attività mineraria anche a lavanderia. Il Piano Attuativo ne prevede la destinazione a “Commerciale di vicinato”.

Con la partenza dei tedeschi nel 1914 la gestione tecnica mineraria ebbe un riassestamento e nei primi anni Venti ripresero anche delle ricerche di nuove zone più in profondità rispetto al livello della Galleria 1 (828 s.l.m.) nell’area del giacimento delle Lame. Nel 1924 nei lavori interni fu ultimata come galleria di scolo delle acque la Galleria Italia e nel 1925 si avviò una ricerca 25 metri sotto il livello di questa galleria sempre nel giacimento delle Lame. Nel 1925 all’interno delle gallerie esistevano oltre al primo Pozzo Mafalda anche i Pozzi Roma e Milano .

Nel 1927 entrò in funzione fino al livello Intermedio inferiore a mt 30 sopra la Galleria Italia, il Pozzo Italia attrezzato di un argano elettrico per l’estrazione del minerale. Nel 1929 entrò in funzione il Pozzo Intermedio Mezzena con l’installazione di un argano elettrico e di gabbia per il sollevamento del minerale, mentre in fondo al pozzo si cominciò la escavazione della Galleria Mezzena. Il Pozzo interno Mezzena collegava il livello Galleria Italia (780 s.l.m.) con il livello Mezzena (730 s.l.m.) per una profondità di 50 mt.

Il Pozzo Mezzena aveva una sezione elittica di mt 3,50 e mt 2,50 ed era rivestito in mattoni, l’argano era installato in una cabina ricavata in una traversa della galleria Italia.

Il Pozzo Italia era un pozzo esterno circolare di diametro mt 3,50 rivestito in mattoni e conci di trachite. Il castello era in fero e l’argano che era installato in una cabina all’esterno alla quota di mt 945 s.l.m. era stato costruito dalle Officine Savigliano.

In quegli anni c’era inoltre con castello esterno il Pozzo Mafalda e il pozzo Biella quest’ultimo ubicato accanto l’ingresso della galleria 22 che sollevava i vagoni tra il livello 7 e il livello 22. Le segnalazioni nei pozzi si effettuavano con portavoce e campanello elettrico; ancora non c’era il telefono.

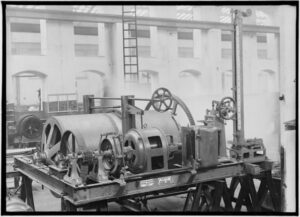

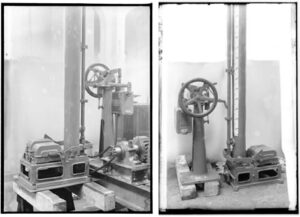

All’Archivio di Stato di Torino, nel Fondo di documenti delle Officine Savigliano, esistono delle fotografie di due argani realizzati per conto della Società Mineraria Monte Amiata: il primo viene descritto come Argano Alternativo con una portata di 2000 kg e datato all’anno 1927, un altro come Arganello datato all’anno 1926. Probabilmente il macchinario dell’argano di portata di 2000 kg si riferisce all’impianto del Pozzo Italia mentre quello definito Arganello potrebbe essere stato destinato al Pozzo Mezzena. Questi macchinari a pezzi furono trasportati dalle Officine Savigliano ad Abbadia San Salvatore e poi rimontati e installati dai tecnici e operai della officina meccanica della miniera.

Argano Alternativo con portata da Kg 2000. Foto datata 1927

(Archivio di Stato di Torino- Fondo Officine Savigliano)

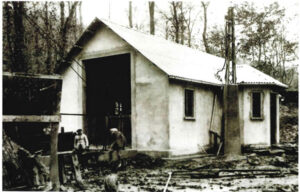

La casetta contenente l’argano del Pozzo Italia

Arganello. Portata 500 Kg. Foto datata 1926. (Archivio di Stato di Torino – Fondo Officine Savigliano)

LE PREVISIONI DEL PIANO ATTUATIVO DEL 2016

Il Piano Attuativo del 2016 individua l’Officina Elettrica e l’Officina Meccanica degli anni ’60 all’interno del comparto n° 5; quest’ultima, nella prima redazione della delimitazione del Parco Museo Minerario degli anni ’90, era stata tenuta fuori dalla perimetrazione.

Il Piano destina la Cabina Elettrica e il contiguo edificio dei Quadri Elettrici a Spazi espositivi e Spazi museali, mentre al palazzetto in origine Officina Elettrica e Abitazione viene assegnata una previsione di utilizzo a “Direzionale ed uffici”.

L’edificio con torretta, costruito probabilmente subito dopo la partenza dei tedeschi nel 1915, era destinato al piano terra ad officina elettrica e al piano primo ad abitazione ed uffici. L’immobile presenta sul tetto a padiglione una torretta centrale dove era collocato un orologio con annessa sirena (la corna) che scandiva i ritmi del lavoro in miniera. L’edificio ha una tipologia a villino con torretta centrale sulla copertura, quasi un richiamo alle tipologie dei palazzetti medievali con torre civica, genere poi ripreso nel Settecento e Ottocento come villino o casa colonica importante con torretta centrale come decorazione ornamentale o punto panoramico. Accanto a questi edifici è situato un basso fabbricato già destinato a bagni – spogliatoi per gli operai del reparto “Officina Elettrica” che viene destinato a Servizi connessi alle attività museali. Le schede tecniche di ogni edificio stabiliscono le modalità di recupero o restauro, coerenti con le caratteristiche originarie dei manufatti, definendo modalità di esecuzione delle facciate, tipologie degli infissi esterni e dei particolari costruttivi come gronde, ringhiere, merlature della torretta.

Il piazzale esterno a nord, di fronte questi fabbricati, viene valorizzato con la previsione di una pavimentazione di qualità, corredata del binario che si diramava dalla linea di carreggio primaria che arrivava dalla 22 e portava il minerale alla testa degli asciugatoi. Il diverticolo si distaccava per trasportare in officina elettrica materiali, apparecchiature e anche locomotori per le manutenzioni e riparazioni. Lo spazio così riqualificato è stato denominato Piazza della Corna.

Il palazzetto dell’Officina Elettrica. Anni di costruzione 1915-18

Il palazzetto dell’officina elettrica e la cabina elettrica

La Piazza della Corna con il fabbricato della Cabina elettrica e a destra gli ex bagni – spogliatoi

Per l’ Officina Meccanica, costruita alla fine degli anni ’60, è prevista nel Piano Attuativo del 2016 la destinazione a Direzionale/Archivi e Spazio Polivalente. La superficie di 800 mq ne favorisce un utilizzo come grande volume polifunzionale per eventi di vario tipo non essendoci nell’area del parco grandi spazi al coperto. La scheda tecnica del Piano prevede una ridefinizione dei prospetti anche con elementi dell’architettura contemporanea e una organizzazione interna che combini il suo utilizzo a sala polivalente, mantenendo ove possibile la presenza di macchinari e strutture impiantistiche di valore storico – tecnologico – museale ancora presenti al suo interno. Il reparto dei meccanici nel periodo a partire dagli anni ’60 e anni ’70 di attività della miniera aveva assunto, con l’introduzione di macchinari di elevato grado tecnologico, un livello di specializzazione elevato. Le grandi autopale su gomma, i Jumbo, l’Alimak, i martelli perforatori più avanzati, smontati e a pezzi venivano calati nei pozzi dagli arganisti e riassemblati nelle zone di escavazione. Quella realtà tecnico mineraria presente ma non del tutto percepibile negli allestimenti museali (ad esempio nella Galleria 7) ad oggi realizzati è prevista nell’allestimento degli spazi e delle ambientazioni con i grandi macchinari nel progetto di recupero della Galleria 22 e del Percorso della Escavazione.

La previsione di un utilizzo come sede degli archivi, nella officina meccanica, è stata superata con la decisione di qualche anno fa di destinare ad archivi e centro studi la palazzina degli Ufffici della 22 i cui lavori di recupero sono in fase di ultimazione.

La decisione di destinare il capannone industriale dell’officina meccanica, priva di qualità architettonica, a spazi polifunzionali nasceva dall’esigenza di trovare grandi superfici al chiuso all’interno del parco museo minerario.

L’Officina meccanica costruita alla fine degli anni’60

L’area dell’officina elettrica e dell’officina meccanica (con copertura curva) e la sistemazione del verde, della viabilità e degli spazi a parcheggio. Fotomontaggio- vista dall’alto.

Settembre 2025