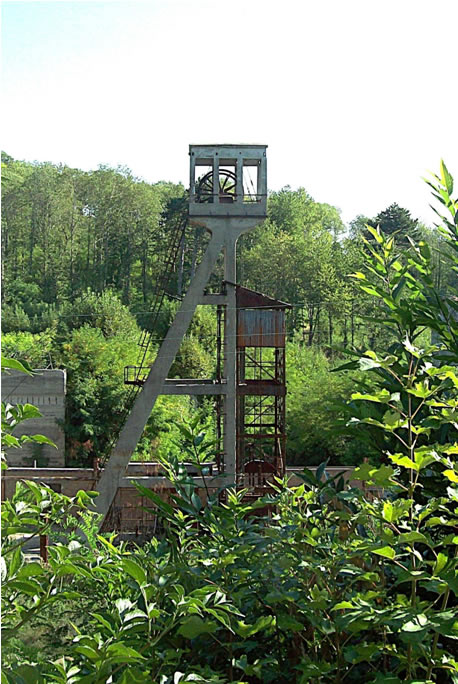

Il Pozzo Impero poi Pozzo Garibaldi della miniera di Abbadia San Salvatore

Un po’ di storia

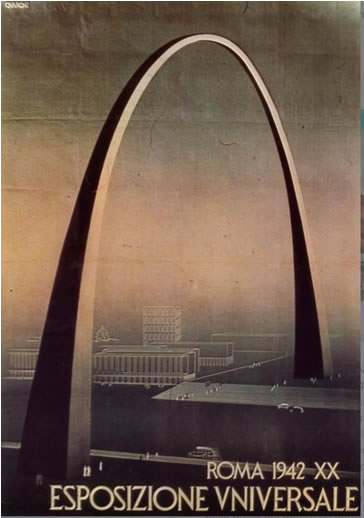

Il castello del Pozzo Impero non ancora terminato nel 1942

Dopo la chiusura della miniera nel 1932, le azioni della Banca Commerciale che controllava il grosso della società Mineraria Monte Amiata vennero acquisite dall’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) che diventò il nuovo azionista di maggioranza: a seguito di questo avvenimento la sede centrale della società mineraria venne spostata da Milano a Roma. Nel 1934 l’IRI, in qualità di ente pubblico economico italiano, elaborò un piano di salvataggio: la miniera riprese la sua attività e i forni furono riaccesi nel gennaio 1935. A partire da questi anni i rapporti dei dirigenti della miniera con la classe politica governativa, ma anche con architetti e ingegneri del mondo dell’edilizia, si spostarono in modo più stretto verso la capitale.

Nel 1939 la società mineraria decise di avviare la costruzione del Pozzo Impero.(1) La costruzione del nuovo pozzo, operazione complessa dal punto di vista tecnico minerario per logistica e capacità estrattiva, nasceva dalla necessità di potenziare e razionalizzare il sistema di estrazione dei vagoni di minerale dalle gallerie aumentandone la quantità per avere anche una maggiore produzione di mercurio. Fino ad allora il pozzo Mafalda costruito dai tedeschi nei primi anni del Novecento, il pozzo Italia entrato in funzione intorno al 1929 e la discenderia Santa Barbara dei primi anni Venti, e alcuni pozzi interni come il Mezzena, il Roma, il Milano, insieme alle gallerie 22,21 e 11 che sfociavano a giorno, garantivano l’ articolato sistema di estrazione del minerale dal sottosuolo.

Il castello in cemento armato del nuovo pozzo Impero fu progettato dall’ingegnere Vincenzo Di Berardino; aveva sezione circolare di diametro metri 3,80, era rivestito in mattoni, ed alla fine dell’anno 1939 raggiunse la profondità di 21 metri. Nel 1941 il castello esterno in cemento armato con le attrezzature dell’argano (i macchinari che servivano a far salire e scendere la gabbia) non era ancora terminato; nel 1942 il pozzo raggiunse in profondità il livello Mezzena. Il livello Mezzena era intitolato all’ingegnere Elvino Mezzena vicepresidente della Società Mineraria Monte Amiata nel 1939, tecnico minerario che aveva diretto anche altre miniere italiane ed era stato insegnante a fine Ottocento anche nella scuola mineraria di Agordo.

Durante la ritirata dei tedeschi nel 1944 il castello del Pozzo Impero fu distrutto, insieme al castello in acciaio del pozzo Mafalda; solo nel 1956, interamente ricostruito, entrò in funzione ed ebbe il nuovo nome di Pozzo Garibaldi.

Il progetto del castello in cemento armato del pozzo del 1939 fu ideato e calcolato dall’ingegnere Vincenzo Di Berardino. Questo ingegnere era un professore della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma nel 1936 e nel 1937-38 per il corso di Scienza delle Costruzioni ed ancora fino al 1949. Dal 1951 fino al 1967 fu libero docente per l’insegnamento della materia di Scienza delle Costruzioni sempre all’Università della Sapienza di Roma ma per la Facoltà di Architettura. Suoi articoli sull’utilizzo del cemento armato li troviamo citati nella rivista “L’Industria Italiana del cemento” del 1941 (Nuovi metodi di calcolo dei sistemi iperstatici più comuni), ed ancora nel numero del luglio – agosto 1941 (Il calcolo del grande arco per l’Esposizione Universale di Roma firmato insieme al Dott. Ing. Antonio Antonelli).(2)

Infatti nel 1938 Vincenzo Di Berardino aveva ideato con Adalberto Libera, uno tra i più importanti architetti italiani, un Arco Monumentale per l’ Esposizione Universale di Roma del 1942 (La Porta del Mare) da realizzarsi in metallo e calcestruzzo. L’Esposizione Universale a causa della guerra non ebbe però luogo. Questo progetto di grande arco è spesso richiamato nei libri delle realizzazioni monumentali e doveva essere alto 100 metri e largo 200; rimase perciò un sogno maestoso seppur vano di design romano, ricordato anche in una lettera del 1944 di questo progetto

Di Berardino dove ringraziava uno dei suoi collaboratori, l’ingegnere Alessandro Caponi, deportato nel campo di concentramento nazista di Auschwitz da dove non ritornerà. (3)

Un grande arco in acciaio, progettato nel 1947, sarà realizzato nel 1963 a Saint Louis negli USA dall’architetto Eero Saarine e avrà una altezza di 176 metri e una larghezza di 210.

Il professore Di Berardino fu un importante ingegnere e calcolatore di strutture architettoniche ed ingegneristiche e collaborò con importanti progettisti prima e dopo la seconda Guerra Mondiale. Di lui ricordiamo testi importanti di Scienza delle Costruzioni e sul calcolo delle strutture già nel 1935 e ancora durante il suo insegnamento universitario all’ università di Roma, come il Prontuario per il calcolo delle travi continue del 1947; Il Compendio di Scienza delle Costruzioni del 1948 scritto con Paolo Di Berardino, Gli esercizi di Scienza delle Costruzioni del 1949; il Compendio di Elettrotecnica del 1949.

Il Pozzo Garibaldi denominato durante il fascismo Pozzo Impero è stato probabilmente una delle poche realizzazioni di Vincenzo Di Berardino. Non sappiamo se la nuova ricostruzione del castello in cemento armato del 1956 abbia rispettato e ripreso il disegno originario del 1939 oppure sia stato completamente ricalcolato e disegnato di nuovo come sembrerebbe più probabile, anche perché nella foto del 1942 il castello, in struttura reticolare, ha le aste verticali inclinate mentre quello attuale ne ha una inclinata e una perpendicolare al terreno (una piccola ricerca e verifica negli archivi minerari sarebbe comunque utile per sciogliere certi dubbi).

Il Pozzo Garibaldi rappresenterà a partire dal 1956 il cuore dell’area di estrazione del minerale della miniera e per la discesa in galleria dei minatori, insieme alla galleria 22 che sfociava a giorno alla stessa quota dell’esterno del pozzo. Quegli spazi subiranno degli importanti interventi di meccanizzazione e razionalizzazione legati alla loro funzione estrattiva e di preparazione del minerale da mandare ai forni di cottura; ed anche gli edifici e i manufatti all’intorno saranno riorganizzati. Il pozzo verrà approfondito fino alla galleria di Ribasso a -200 dal livello interno Serdini che nella nuova classificazione dei livelli interni costituiva il livello 0 (mt 711,56 slm), ed era 193,93 metri sotto il livello della galleria 22 (905,49 mslm) alla stessa quota del boccapozzo (l’esterno del pozzo). La galleria di Ribasso, che sfociava a giorno, verrà messa in comunicazione con il Pozzo Garibaldi nel 1968 il quale raggiungerà la profondità di 393 metri.(4)

Il castello di estrazione oltre a rappresentare una immagine simbolico – monumentale della miniera di Abbadia San Salvatore costituisce una realizzazione significativa delle opere in cemento armato tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Ventesimo secolo. Tra le strutture in cemento armato realizzate dalla miniera ricordiamo l’edificio contenente i forni Gould del 1956, recentemente oggetto del rifacimento del tetto e di alcune parti delle pareti in vetrocemento e, l’edificio delle Terme che è stato oggetto di un intervento di consolidamento, recupero e ristrutturazione da parte dell’amministrazione comunale.

Il tema delle strutture in cemento armato costituisce un argomento di difficile soluzione ma coinvolgente, che investe, istituzioni, cultura e società a livello nazionale (se solo pensiamo alle grandi realizzazioni in calcestruzzo di importanti progettisti come ad esempio le opere di Pier Luigi Nervi) riguardo le politiche di conservazione e riutilizzo.

Nel progetto del Parco Museo Minerario, recepito e articolato nel Piano Attuativo del 2016, l’area del Pozzo Garibaldi e dell’ingresso della galleria 22 costituisce il Percorso dell’Escavazione. Questi spazi sono già visitabili all’esterno con l’accompagnamento delle guide del museo in quanto l’area, dopo un intervento di bonifica che ha portato alla demolizione delle tettoie del binario di carreggio, ha avuto una prima sistemazione esterna. E’ stata realizzata una platea di calcestruzzo dove sono collocati dei binari e alcuni vagoni; sono stati rifatte le coperture della sala dei compressori e del fabbricato dell’argano. Per completare il recupero però sono necessari ulteriori piccoli interventi di sistemazione esterna, la finitura con nuovi intonaci esterni e le tinteggiature dei due manufatti, il restauro o il rifacimento delle nuove porte e finestre. All’interno si dovrà prevedere la ripulitura degli ambienti, eventuali rifacimenti totali o parziali degli intonaci, la manutenzione delle pavimentazioni in calcestruzzo, una illuminazione di base. Con un progetto museografico si dovrà realizzare un percorso espositivo corredato di eventuali pannelli didattici o l’installazione di sistemi di narrazione digitali e con una illuminazione scenografica. Non si tratta di un grande e costoso intervento ma questo percorso va studiato bene perché gli spazi sono angusti per la presenza di macchinari e quindi far muovere un gruppo di 20/30 visitatori accompagnati dalla guida va pensato con attenzione. Va ad esempio individuato uno spazio dove poter sistemare in circolo il gruppo, per raccontare e spiegare gli ambienti: perché una caratteristica attuale del flusso di visitatori del museo è la presenza a gruppi. E’ previsto anche il recupero di un piccolo manufatto da destinare a servizi igienici e come saletta, possibilmente riscaldata, dove collocare delle panche o sedie per interloquire con il turista e prepararlo alla visita raccontando il luogo e il mondo delle gallerie. Dalla zona del Pozzo Garibaldi si potrà poi continuare la visita all’area dell’ingresso della galleria 22. Nel prossimo post presenteremo una scheda storica sull’area della galleria 22.

1) Durante il fascismo la propaganda di regime evidenziava il parallelismo tra il fascismo e l’antica Roma. Con la fine della Guerra d’Etiopia nel 1936 era stato annunciato la nascita dell’impero, da qui le dediche di molte opere all’Impero. Lo stesso anno si firmò il trattato di amicizia tra Italia e Germania.

2) Nella materia degli studi di scienza delle costruzioni ricordiamo un nativo di Abbadia, figlio di minatore: Danilo Capecchi (nato nel 1948) laureato in ingegneria civile, matematica e filosofia, professore di Scienza delle costruzioni all’Università la Sapienza di Roma, di Napoli e l’Aquila e autore di diversi testi su questa materia.

3) T.Migliore, M.Colas-Blaise (a cura di), Semiotica del formato, Misure, peso, volume, proporzioni, scala. (Su Google)

4) Per la storia della miniera e notizie sul pozzo di Abbadia San Salvatore si veda il libro consultabile su questo sito: La Miniera di Mercurio di Abbadia San Salvatore.

Il grande arco monumentale ideato per l’Esposizione Universale di Roma del 1942 (Da Wikipedia)

Il castello del Pozzo Garibaldi

Maggio 2025